スウェーデン国立美術館素描コレクション展 ― 2025/07/29

「スウェーデン国立美術館素描コレクション展」国立西洋美術館

スウェーデンのストックホルムにあるスウェーデン国立美術館は、素描のコレクションが充実しているそうです。ルネサンスからバロックまで、デューラー、ルーベンス、レンブラントなど巨匠の作品もありました。水彩などで彩色されているのも、きれいでした。

国立西洋美術館の常設展内では「ピカソの人物画」の展示があり、それも見ました。

特別展 江戸大奥 ― 2025/07/28

キューライス万博 ― 2025/07/26

「キューライス万博」 松屋銀座8階イベントスクエア

漫画・イラスト・絵本・アニメーションの分野で数々の作品を世に送り出しているアーティスト、キューライス氏の作品展。

たまたま見に行ったのですが、あまりよく知らなかったです。でも絵は見たことあるような。「悲熊」はNHKのドラマで見たことがありました。絵がかわいいです。

漫画の原画や造形作品など鑑賞しました。シュールだけど、ゆるい感じで良かったです。

キューライス氏の1日の映像もあって、仕事をしている様子も映していました。

鰭崎英朋 ― 2025/06/17

「鰭崎英朋(ひれざきえいほう)」 太田記念美術館

鰭崎英朋(1880-1968)は、明治後期から昭和にかけて活躍した絵師。月岡芳年の弟子の右田年英に入門し、文芸雑誌や小説の単行本の口絵などを多く制作。美人画が多かったです。

この展覧会までは、知らない画家でしたが、とてもきれいで良かったです。品のあるしっとりとした女性画でした。

同じく月岡芳年の弟子・水野年方に入門した鏑木清方とは2歳違いの同世代。美人画という点も似たところがあるかもしれません。

今回の展覧会は前期と後期で作品がほとんど変わるので、後期も行けたら行きたいです。

「江戸メシ」「広重」などに行った時、太田記念美術館は混んでいる事が多かったのですが、これは割と空いていて、ゆっくりみることができました。

時を紡ぐ館 ― 2025/06/10

「時を紡ぐ館」 東京都庭園美術館

東京都庭園美術館は昭和8年に朝香宮家の自邸として竣工。邸宅として14年間、吉田茂元首相が政務の場として活用した7年間、国の迎賓館として、国賓をもてなした19年間、民間の催事施設として7年間、その後庭園美術館となって42年目だそうです。旧朝香宮邸と言うのは知っていましたが、吉田茂首相が使用したり、迎賓館だったとは知りませんでした。古い建物なのに、美しく保たれていて、デザインも今でも素敵です。

そんな歴史を写真や映像、ゆかりの作品を展示しています。

何度も行っていますけど、改めて知ることも多いです。

福ねこat百段階段 ― 2025/06/10

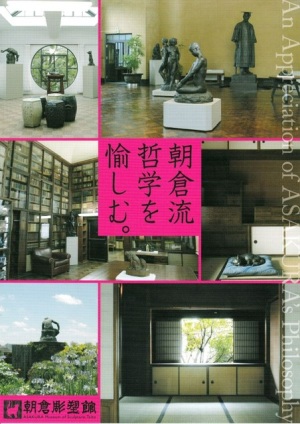

朝倉流哲学を愉しむ。 ― 2025/06/04

五大浮世絵師展 ― 2025/06/03

江戸・東京の祝祭とおしゃれ ― 2025/05/28

「江戸・東京の祝祭とおしゃれ」 國學院大學博物館

都市やそこで暮らす人々の祭礼の様子や、特別な装いなど華やかな絵が展示されていました。紅や髪飾りなども。

山種美術館から近いので足を伸ばしましたが、浮世絵をたくさん持っているようです。おまけに入場無料です。

簪や櫛以外にも笄(こうがい)って、どういうのかと前から思っていたのですが、展示されていました。

上村松園と麗しき女性たち ― 2025/05/28

「上村松園と麗しき女性たち」 山種美術館

上村松園(1875-1949)、生誕150年で、山種美術館所蔵の名品プラス個人蔵の作品もありました。同時代の画家から現代の作家まで、女性たちの美しい絵が並びました。鏑木清方や伊東深水、生誕130年の小倉遊亀、生誕120年の片岡球子なども。前に見た絵も多いですが、まだ見る事ができて良かったと思える絵がいくつかありました。

最近のコメント